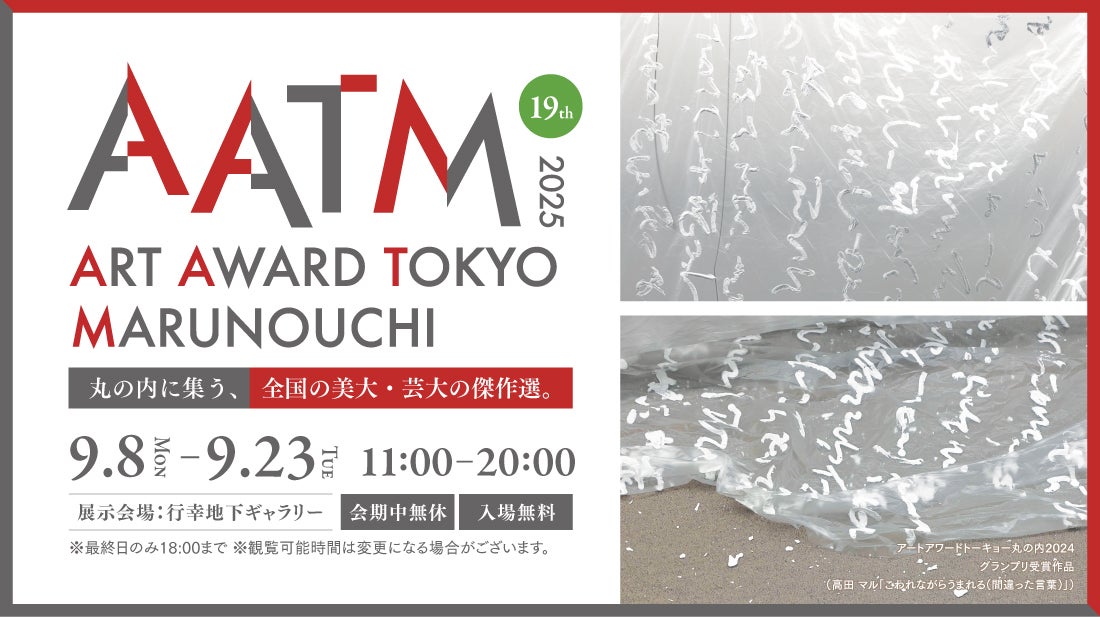

若手アーティストの発掘・育成を目的とした現代美術の展覧会。19回目の開催を迎える今年は、全国18校からノミネートされた146点の作品より、厳正な審査を通過した20作品が展示されます。

次世代を担うアーティスト達の清々しく斬新な感性が一堂に会する丸の内を、是非この機会にお楽しみください。

9月8日(月)のイベント初日には、最終審査会と表彰式を執り行い、グランプリをはじめ、各審査員賞など全12賞の受賞作家が発表されました。

01. 9月8日(月)決定!2025年度受賞作家一覧

- グランプリ

- 相波 エリカ(東京藝術大学大学院)

- 審査員 今村有策 賞

- 江崎 空悟(武蔵野美術大学大学院)

- 審査員 木村絵理子 賞

- 西田 咲貴(名古屋造形大学)

- 審査員 後藤繁雄 賞

- 楊 琢(多摩美術大学大学院)

- 審査員 小山登美夫 賞

- 橘 葉月(京都市立芸術大学大学院)

- 審査員 建畠晢 賞

- 橘 葉月(京都市立芸術大学大学院)

- 審査員 藪前知子 賞

- 和田 竜汰(東北芸術工科大学大学院)

- 薄久保香 賞(ゲスト審査員賞)

- 松浦 美桜香(多摩美術大学)

- Deloitte Private賞

- 中村 夏野(京都市立芸術大学大学院)

- フランス大使館 賞

- 和田 竜汰(東北芸術工科大学大学院)

- OCA TOKYO賞

- 楊 琢(多摩美術大学大学院)

- 三菱一号館美術館 賞

- 吉田 鷹景(京都市立芸術大学)

02. アートアワードトーキョー丸の内(AATM)とは

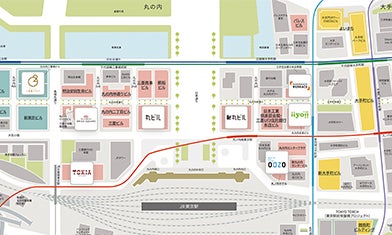

行幸地下ギャラリーを中心とした、丸の内、有楽町、大手町エリアを会場に、若手アーティストの発掘・育成を目的とした現代美術の展覧会です。全国の主要な美術大学・芸術大学・大学院の卒業修了制作展を訪問し、その中から発掘したノミネート作品より、さらに厳選した作品を展示。審査員による最終審査を実施し、グランプリや審査員賞などを決定します。

過去のAATM情報はこちら:https://www.marunouchi.com/lp/aatm/

03. 作家・作品紹介 ※全20作家・作品

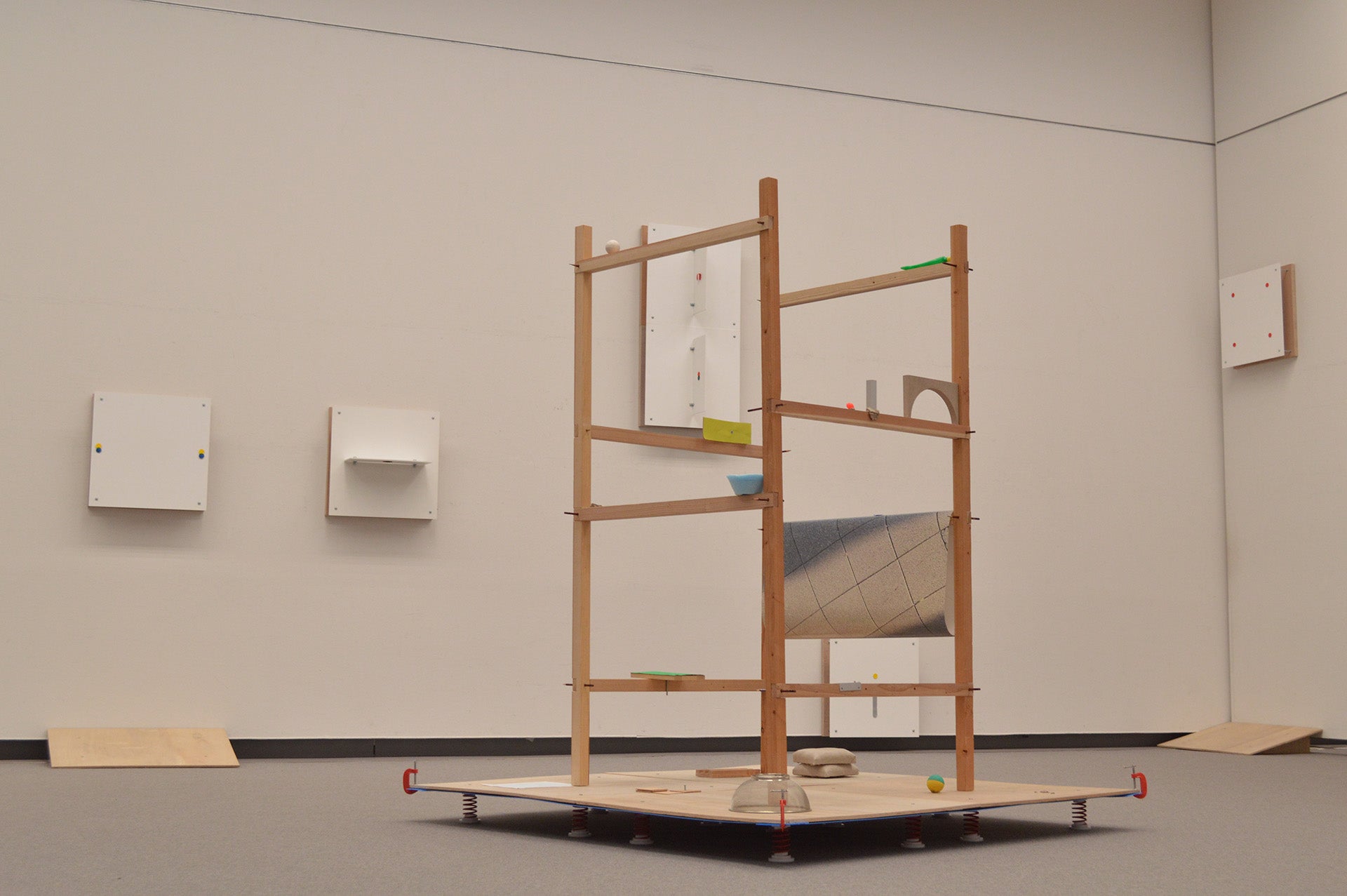

01 江崎 空悟(Kugo Ezaki)/武蔵野美術大学大学院 <審査員 今村有策 賞>

人間が作り出し、世界に放り投げてきた瓦礫の山と対峙した時に身体が動く。この感覚が芸術なんじゃないかと思う。

《作品名》

ONo.499 絵画を中心とした“全ての”空間の構造と技術の開発に関する研究

study of paintings

《受賞にあたっての審査員コメント》

江崎さんの作品の面白さは「前提を問い直す」ことだと思います。自分の思いのままに手を動かすのではなく、自分の前提と絵画の前提を問い直すことをスタート地点としたことが大切なことであると思います。(今村有策)

02 松浦 美桜香(Mioka Matsuura)/多摩美術大学 <薄久保香 賞(ゲスト審査員賞)>

制作していくうちに作品が自立し始める感覚がある。むしろ手から離れた作品が、命を宿し、私の手を借りて完成に導いていく。

《作品名》

Doll painting -手と-

Doll painting (hand,and)

03 張 京京(Zhang Jingjing)/京都芸術大学大学院

祖母の写真をきっかけに家族の記憶の空白に気づいた私は、第三者の視点から失われた痕跡を再構築し、繋がりを探る作品を制作している。

《作品名》

影の余韻

Echoes of Shadows

04 レア エンベリ(Lea Embeli)/東京藝術大学大学院

AIの生成によって歪められた女性像は、美術史の規範と技術の偏見を揺さぶり、認識の境界を問い直す契機となる。

《作品名》

横たわる像

Reclining Figure

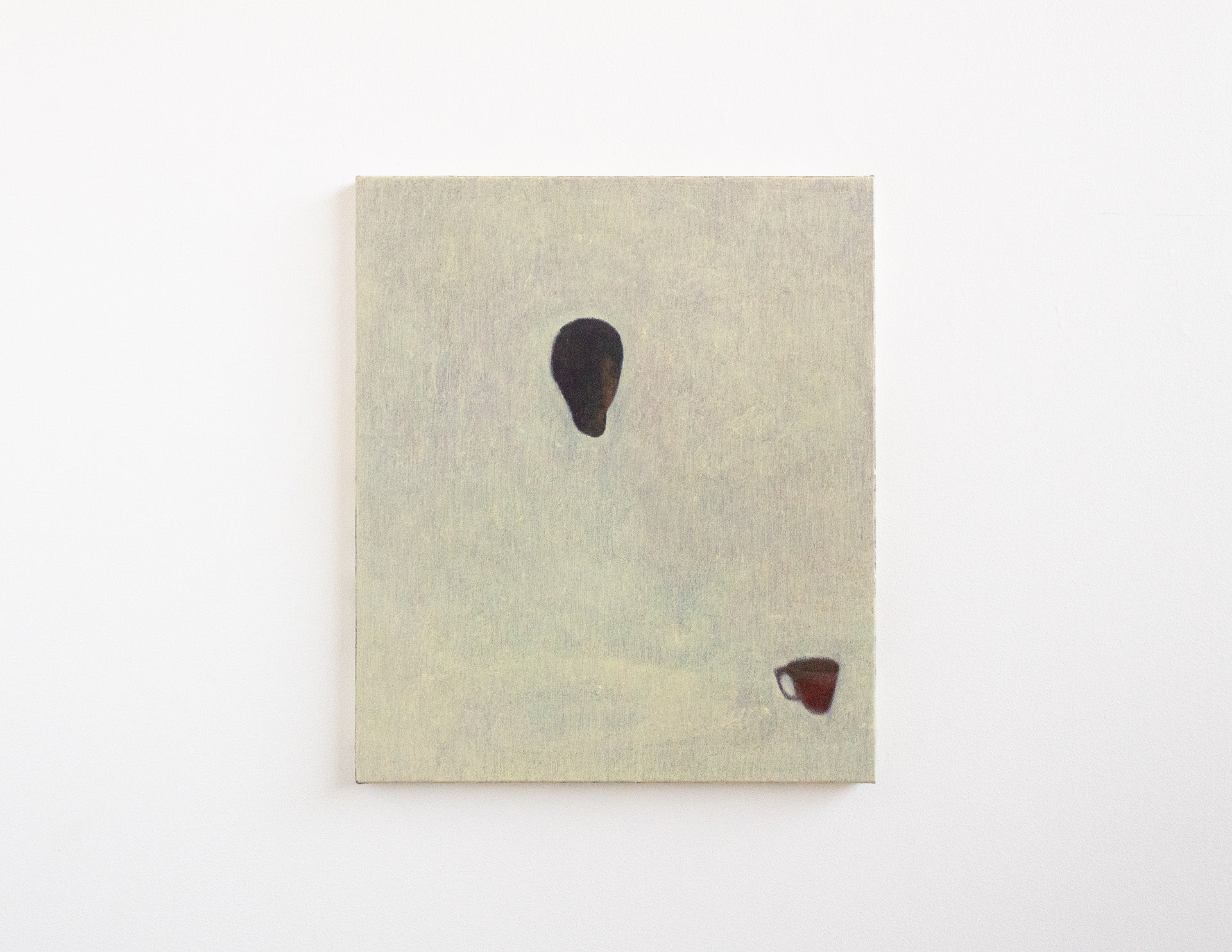

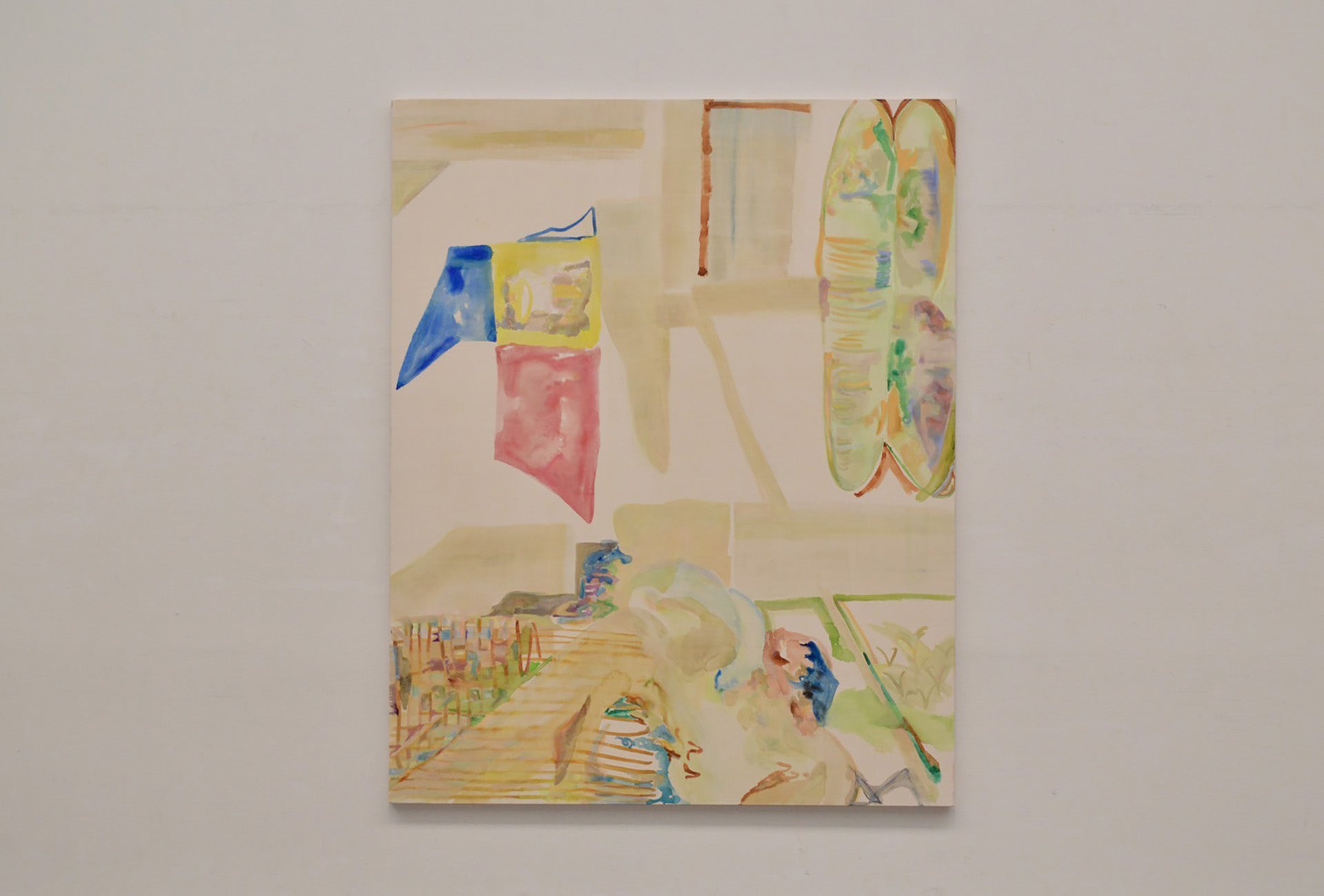

05 相波 エリカ(Erika Aiba)/東京藝術大学大学院 <グランプリ>

現代に感じる社会観や精神面を絵や色を用いて表現している。今回の作品では、虚構と現実の葛藤をテーマに制作している。

《作品名》

serious and unimportant

serious and unimportant

《受賞にあたっての審査員コメント》

大賞の相波エリカの作品は、日常的ではあるが、どこか現実感を欠いた光景を描いてみせている。そこに半ば抽象化されたあいまいな物語が宿っているようでもある。一見、類型的に思えなくもない描写が、かえって彼女ならではの独特の雰囲気を持った絵画空間を創出している志に魅せられた。(建畠晢)

06 示崎 マキ(Maki Shimezaki)/愛知県立芸術大学大学院

各々の創作物を取り合わせて配置することで、気質または感情のようなものが場を満たすのではないかと考えています。

《作品名》

水みたいだ

Like water

07 梅澤 幸佑(Kosuke Umezawa)/名古屋造形大学

動的な機能や日常的な要素から、現れる習慣、構造、身体を含むこれらの運動を作品との接触によって引き出す方法を試みる。

《作品名》

podium

podium

08 高橋 侑子(Yuriko Takahashi)/東北芸術工科大学大学院

普段生活していて、自分が見たものを描いています。ただひたすら。

《作品名》

背中

back

09 楊 琢(Yang Zhuo)/多摩美術大学大学院 <審査員 後藤繁雄 賞・OCA TOKYO賞>

人間とAI、花と彫刻の融合表現により、情報化時代の生命・自由・真偽の問題を可視化する。

《作品名》

黒山羊計画

The Black Goat

《受賞にあたっての審査員コメント》

AIにより加速化する時代において、生命や想像力(妄想力)が逆に重要となる。楊琢の一連の作品は、その挑戦の作業として高く評価できる。キメラ計画はアートの既存の枠を食い破るものであり、さらなるブレイクスルーを期待する。(後藤繁雄)

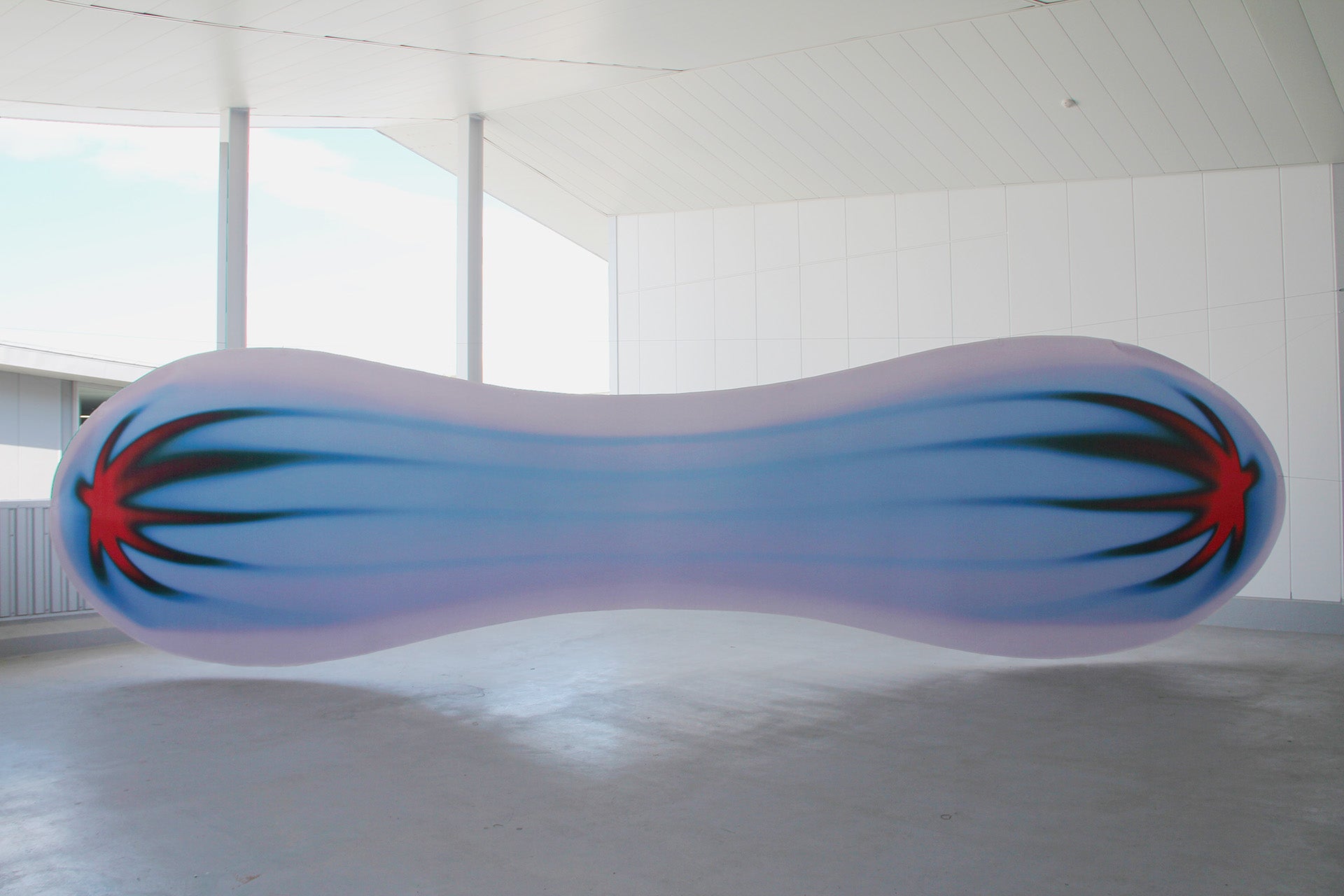

10 中村 夏野(Kano Nakamura)/京都市立芸術大学大学院 <Deloitte Private賞>

iPad上で指先で描いた線や形が、自分の身体を超え空間を覆い尽くす。デジタル空間が現実を少しづつ歪ませる。

《作品名》

無題

untitled

11 葉 楓(FF)/東京藝術大学大学院

言語・物質・記憶の交差点を彫刻や音で探求し、情報化時代の意味や記憶の再構成、空間と素材の関係を問い直す作品を制作している。

《作品名》

息の骨文

Bone Script of Breath

12 夏山 大成(Hironari Natsuyama)/東京藝術大学大学院

言わないことで伝わるモノがあると思います。そのために劇的ではなく平凡に。間を十分にとって不十分にすることを考えたと思います。

《作品名》

Takotsubo

Takotsubo

13 和田 竜汰(Ryuta Wada)/東北芸術工科大学大学院 <審査員 藪前知子 賞・フランス大使館 賞>

AIが画像生成したクレートを再現した作品。増殖するシミュラークルの保護と梱包芸術再考。

《作品名》

Background 1.2.2

Background 1.2.2

《受賞にあたっての審査員コメント》

デジタルと現実世界の往還のうちに世界を認識することが当たり前の現在、AIによってその傾向は加速する一方といえます。和田竜汰の作品は、それぞれのメディアが含む時間を可視化しつつこのことに批評的に言及するもの。他にも現実に対する自らの感覚をそれぞれのメディアで確認する表現が強く印象に残りました。(藪前知子)

14 岸本 望(Nozomu Kishimoto)/東京藝術大学大学院

都市に刻まれた他者の痕跡と自身の表現が交わる時に生まれる詩を捉えようとしている。

《作品名》

Setting a ladder, a circle is forming

Setting a ladder, a circle is forming

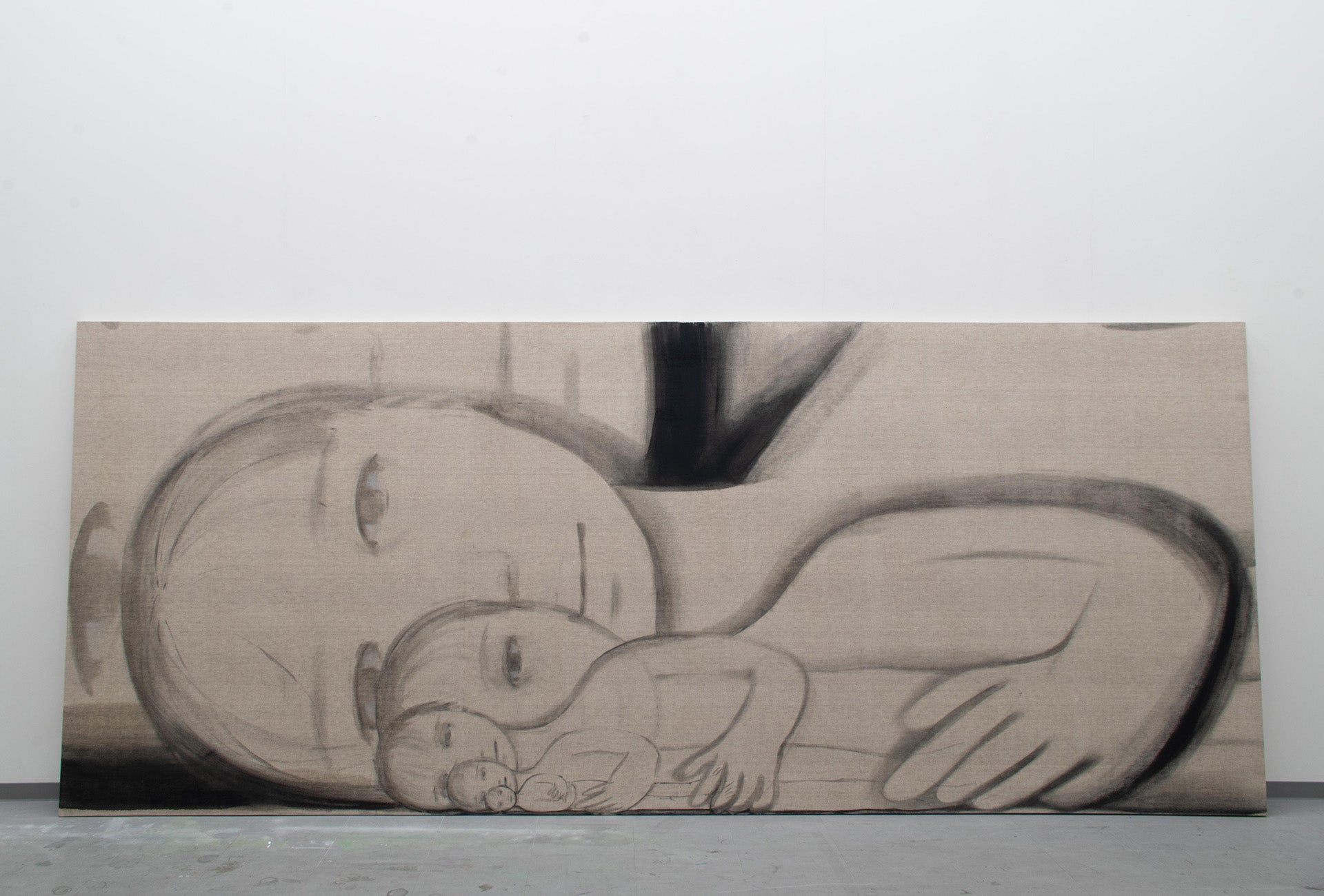

15 橘 葉月(Hazuki Tachibana)/京都市立芸術大学大学院 <審査員 小山登美夫 賞・建畠晢 賞>

イメージを描くということについて。物事を正確に捉え、共有できるだろうか。他者の視点を想像し、強く、優しくあれるだろうか。

《作品名》

大きくなれば、いつか全ての人を抱きしめることができる

If I Grow Big Enough, I Can Save Everyone

《受賞にあたっての審査員コメント》

現実と虚構のなかで自分を確認するということがさらに大事になっているように思います。AI、情報の真実性のなか不安をともなって生活が行われている現在、美術という方法になにが可能なのか問われていると思います。(小山登美夫)

広い意味での自画像といえるのだろうか、省略され、簡略化されたその描写は、強く印象に残る独特の感触を有している。拡大したり縮小したりというイメージのサイズの違いに、鏡像としてとらえるしかない自画像へのきわめてユニークな省察がこめられている点が興味深い。(建畠晢)

16 中川 もも(Momo Nakagawa)/京都芸術大学大学院

自己の存続を維持するために、イメージの生態研究者、あるいはその繋ぎ手としてクローナルイメージの生成・繁殖を実践する。

《作品名》

inside my pantropy

inside my pantropy

17 キム ダヘ(Kim Dahye)/多摩美術大学大学院

無意識の線を通じて内面と外部空間の関係を探る。線を感情や記憶の具現とし、立体化で新たな空間体験を目指している。

《作品名》

発現

Manifestation

18 吉田 鷹景(Takakage Yoshida)/京都市立芸術大学 <三菱一号館美術館 賞>

図像が持つ法則と絵画の法則を変形、変化させ、形態が持つ硬直性を孕んだ罠を暴く 美の在り方や絵画の在り方についての再考を促す。

《作品名》

観測/視座に座る

Observe/Go to viewpoint

《受賞にあたっての審査員コメント》

遠近法と人体の調和の図像によって画面を構築する、古典的手法を引用した作品だが、絵画という存在を理詰めに解体して再構築する態度が、歴史的な文脈を重視する美術館にとって評価に値すると考えた。キャンバスが、実は立体の織物だという認識のもとに、そこに遠近法を組み合わせる発想もユニークである。(野口玲一)

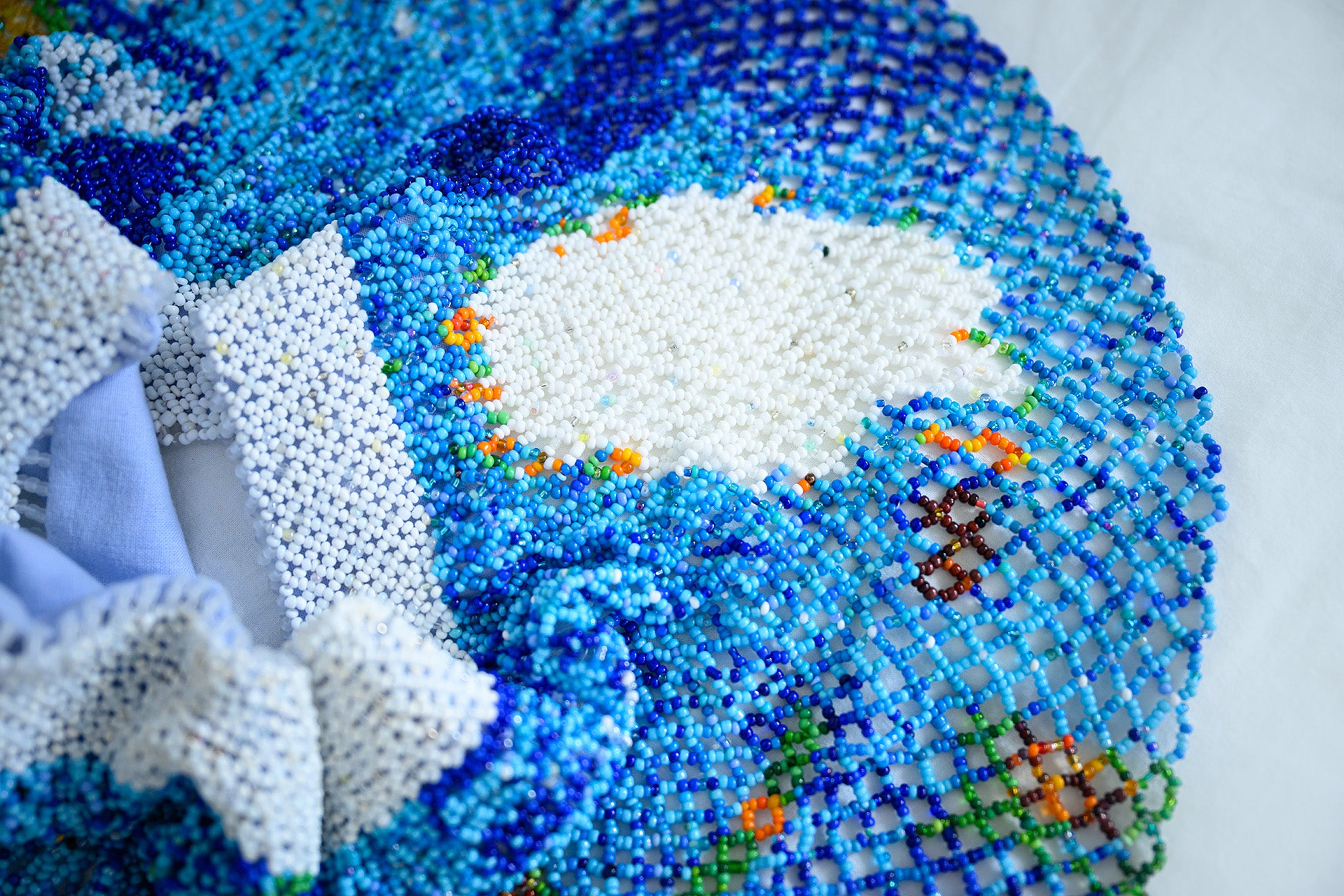

19 太田 紗世(Sayo Ota)/東京藝術大学大学院

ガラスビーズの物質文化を通じ、地図観と未来の社会変革への問いを投げかける作品。

《作品名》

WREST

WREST

20 西田 咲貴(Saki Nishida)/名古屋造形大学 <審査員 木村絵理子 賞>

描く行為の中で置く・重ねる・眺めるを繰り返し、そこから生まれた絵具の質的な重なりによって画面内の空間を想起させたい。

《作品名》

行き来する風景

Shifting scenery

《受賞にあたっての審査員コメント》

「余白」を意識して描かれたというカンヴァスの絵画と粘土による作品は、リズミカルに空間を埋めています。空間の中に点在する色と形によって生まれた余白―ラフに切り取られたカンヴァスや、きちんと折りたたまれていないカンヴァスの縁など-に、描くことの楽しさが溢れていて、絵画や彫刻の根源的な問いに対する強度を持った応答としての作品だと思います。(木村絵理子)

04. 審査員

今村 有策(Yusaku Imamura)

東京藝術大学大学院美術研究科 教授 副学長(国際連携担当)

木村 絵理子(Eriko Kimura)

弘前れんが倉庫美術館 館長

後藤 繁雄(Shigeo Goto)

編集者、クリエイティブディレクター、京都芸術大学 名誉教授

小山 登美夫(Tomio Koyama)

小山登美夫ギャラリー 代表、日本現代美術商協会 副代表理事

建畠 晢(Akira Tatehata)

多摩美術大学 名誉教授

藪前 知子(Tomoko Yabumae)

東京都現代美術館 学芸員

薄久保 香(Kaoru Usukubo)

現代アーティスト(ゲスト審査員)

池田 祐子(Yuko Ikeda)

三菱一号館美術館 館長

野口 玲一(Reiichi Noguchi)

三菱一号館美術館 学芸員

05. 一次審査を終えて~審査員コメント~

東京藝術大学大学院美術研究科 教授 副学長(国際連携担当)

今村 有策(Yusaku Imamura)

今年で19回目を迎えるアートアワードトーキョー丸の内は、多様で才能あるアーティストが選出される重要なアワードであり、この約20年に選出されたアーティストの多くが現在のアートシーンで重要な活躍をしています。このようなアーティストたちの活動と作品が皆さんの近くにあることで、より多くの人々に力を与えてくれると信じています。

弘前れんが倉庫美術館 館長

木村 絵理子(Eriko Kimura)

今年の審査では、パフォーマンスを経て制作された作品や、留学生の出身国も多様になり、広い世界に視線を向けるアーティストが多くあったことが印象的でした。また絵画作品においても、現実の空間への応答を意識した作品や、伸びやかな描線を大画面で見せる作品が多く、行幸地下通路の広い空間でどのように見えるのか、楽しみにしています。

編集者、クリエイティブディレクター、京都芸術大学 名誉教授

後藤 繁雄(Shigeo Goto)

AIが社会の価値生成の基盤になるときに、かえって描くことのリアルの重要性が増す。今年の作品は多様だが、一見ナイーヴな作品でさえサヴァイバルの切実さがある。これは新しい「深さの棘」なのではないだろうか。

小山登美夫ギャラリー 代表、日本現代美術商協会 副代表理事

小山 登美夫(Tomio Koyama)

今回はテーマにしても表現の方法にしても多様性に富んでいて、流行のようなものはなくなり、自分の方法を手さぐりながらもつかもうとする姿勢が見えました。自分の方法をどう、いつ確固としたものにするかはアーティストにとって、とても大事なことでその実践、もしくは実験を繰り返しているのは面白いです。

多摩美術大学 名誉教授

建畠 晢(Akira Tatehata)

広い意味での具象的傾向の作品が多いのは例年どおりであった。興味深いのはそこにデジタル的傾向のイメージと身体的な感覚とを一体化させた試みが散見されたことである。ポストヒューマンというよりは、新たなるシュール的な形象といってもよいだろう。また植物のモチーフが数多く見られた点も注目された。

東京都現代美術館 学芸員

藪前 知子(Tomoko Yabumae)

例年になくペインティングの応募が多く、選ばれなかった人たちも含めて、長い時間をかけて磨き上げたことのわかる、可能性を感じる表現にたくさん出会うことができました。高い完成度の一方で、世界と自分との摩擦から発想されるような見るものを揺さぶる表現は全体に少なく、それぞれの動機についても考えさせられました。

三菱一号館美術館 学芸員

野口 玲一(Reiichi Noguchi)

作家としてもレベルの高い作品が集まっていた。自分の進むべき方向が定まっていても安住せずその中でさらに展開を求める姿が頼もしい。特筆されるのは、素材の表情、線と形態、モノクローム/色彩によって空間の造形の可能性を探るしごくまっとうな態度が多くの成果をあげているのを見ることができたのは嬉しい驚きだった。

06. AATM2025 サテライト展

第一回目の開催となったAATM2007に参加し、現在も活躍を続ける2名のアーティストの作品を紹介する特別展を開催いたします。

■日時:2025年9月8日(月)~9月23日(火・祝)10:00~18:00

期間中無休、入場無料

■会場:三菱一号館美術館 Espace 1894

■出展アーティスト:薄久保 香、谷口 真人(AATM2007参加アーティスト)

薄久保 香

現在、東京藝術大学美術学部絵画科准教授。2010年、東京藝術大学大学院美術研究科博士課程美術専攻修了博士号(油画)取得。主な展示に、「Wanderingseason」(TARONASU、東京、2007)、「crystalmoments」(LOOCKGalerie、ベルリン、2011)、「横浜トリエンナーレ2011」(横浜美術館、横浜2011)「KaoruUsukubo,HannesBeckmann」(LOOCKGalerie、ベルリン、2017)、「KaoruUsukuboandDaisukeOhba」(LOOCKGalerie、ベルリン、2020)、「SF-SeamlessFantasy-」(MA2gallery、東京、2021)などがある。

谷口 真人

2005年、武蔵野美術大学造形学部デザイン情報学科卒業、2007年、東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修了。主な個展に、「あのこのいる場所をさがして」(AKIINOUE、東京、2025)「Whereisyour♡?」(NANZUKA、東京、2022)、「We-presence」(YoshiakiInoueGallery、大阪、2020)、また主なグループ展に「さいたま国際芸術祭2023」(旧市民会館おおみや、埼玉、2023)、「TOKYOPOPUNDERGROUND」(JeffreyDeitch、ニューヨーク、ロサンゼルス、2019)や「CondoNewYork:NanzukaatPetzel」(Petzel、ニューヨーク、2018)などがある。

07. AATM2025参加アーティストによるギャラリーツアー

AATM2025参加アーティストが自身の作品について会場で解説します。

■日時:2025年9月13日(土)、9月23日(火・祝)15:00~16:30

■集合場所:行幸地下ギャラリー(東京駅側エスカレーター上)

※事前申し込み不要

◆9月13日(土)参加作家:

相波 エリカ、レア エンベリ、太田 紗世

◆9月23日(火・祝)参加作家:

梅澤 幸佑、岸本 望、キム ダヘ、橘 葉月、西田 咲貴、吉田 鷹景、和田 竜汰、江崎 空悟、葉 楓、松浦 美桜香、楊 琢、中村 夏野

※各回終了時間・参加者が変更となる場合がございます。予めご了承ください。

08. 【Machi Workers限定企画】みんなで選ぶMachi Workers賞

会場にあるQRコードを読み取って、「推しアート」に投票してみませんか?

あなたの一票が《Machi Workers賞》を決めます。

投票していただいた方の中から、抽選で30名様に2,000ポイントが当たるチャンスもあります!